文|徐 来

编辑|徐 来

一纸15%缴付的规定,让英伟达和AMD在中美之间走钢丝。

美国要分账,中国要安全证明,看似一笔生意,背后是政策、市场、信任的多重角力。

一颗芯片,能牵动两国的神经,也能让一家全球巨头进退两难?

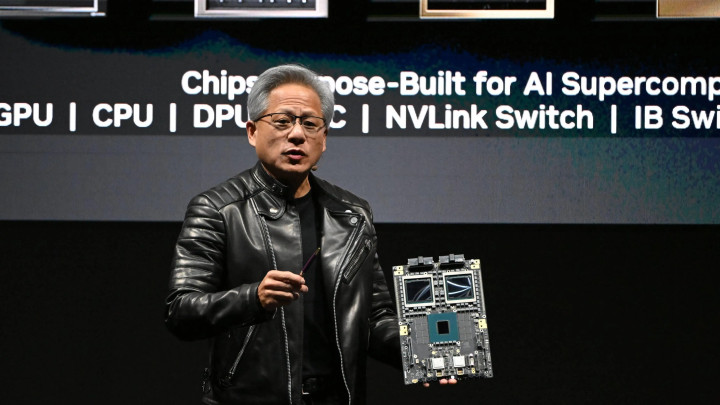

对华芯片出口“15%缴付”安排:中美博弈下的新规则

真的没那么复杂,也没那么简单,拜托,15%到底是怎么出来的?

美国政府正式确定,英伟达和AMD向中国卖这些“先进芯片”之后,得交15%收入给美国政府,才能搞出口许可。

消息发布后,这两家公司股盘前就抖两下,市场反应立马来劲儿。

这个15%数字咋来的?媒体直接曝出。英伟达在中国市场去年营收差不多130亿美元,占总额13%不到;AMD那边也有62亿美元,占24%左右。

数据放在桌面上,中美之间谁最吃香,观察清楚了——中国市场不小,企业压力立马显现。

这边说出口许可,一边又讲15%缴付,连环套,企业得算明白账。

你能想象,利润率被挤压、价格体系被动调整,谁也不愿意打对台拳,可没得选,这个“游戏规则”是美国设的。

市场上,有人说这就是挺阔的“分成”,其实更多是企业和政府之间的权衡。

中美这俩角色明摆着,美国为了收割税或者说收益,又不彻底断供,又得给企业留口子。

中国市场想稳住供应链、安全可控,那就得让企业算账。

市场反应告诉你,半导体板块气氛变得紧。投资者不开心,英伟达、AMD股票跳水,不夸张。

你开盘我闭盘,大家心里都清楚,这15%不是小数,利好一夜被拍死。

再往外看,2018年后续还有关税大战、对等加关税的新政。

这15%不是凭空冒出来,是长期博弈下的产物,啥叫“长期博弈”?就是你偷着玩科技、关税对冲,我甩出规则、限售牌照。

你以为是你帮我挣钱,其实我掐着你的营收管控。

按这些逻辑,英伟达面对中国买家,心里得掂量:市场得上,合规得过,利润还得剩。

说得简单点,企业中美之间要玩个“贴身接力”,你递棒儿,我跑道儿看你跑几步。

你问我观点?这操作蛮现实,好像双边你情我愿——其实更多是强者制定规则,弱者平衡中求生。

企业没办法,不交就断货,交了就得压利润,活在全球两个市场政策夹缝里。

说到底,谁动谁先晕,你以为企业像电影主角,无所不能?现实里,企业躲不过政策雨,也没办法只挑阳光走。

中方监管:安全举措下的“硬要求”

这边15%引爆新闻,我得告诉你,对岸中国也没闲着。

国家网信办约谈英伟达,要求它把H20算力芯片卖华过程里的“安全问题”说明清楚。那“漏洞后门”“远程可控”啥的,一出来舆论炸开了锅。

当时媒体直接把原话搬出来:英伟达得交出“安全证明”,得拿出能让中国用户放心、安全的材料。

没这证据,牌照先别想发。

这还规规矩矩地跟着《网络安全法》《数据安全法》和《个人信息保护法》转。

说说舆论影像,人民日报深夜就发评论,主旨就是:你拿出安全保障,再进市场。大家把眼睛睁得大大的,别把“后门”和“远程定位”啥的通通甩到受众身上。

媒体声音直接就压上来:“信任”两个字,是真题。

看那态势像啥?监管和舆论一起出去盯着英伟达。

这边说“必须交安全证明”,那边社会也跟着批:“我们得知道这芯片里有没有后门”。

舆论有力量,这几年咱都经历过:敏感技术进场前,先过道德审查、法规审查、舆论审查。

那企业怎么回应?英伟达出来说,没后门,不可能让人远程控制芯片,要安全都是要的。

企业眼下的现实:你让我进市场,我得给你看得见摸得着的安全数据,不敢把话留白。

话音放平一点:企业打算配合,但证据得拿得出来。

中美这两者,这种“出口许可+安全证明”的双轨机制,企业能不能走通?有斡旋空间,但没退路。

你问我怎么看?我觉得这套路难得,那句“合规—安全—市场三环扣”可以拿去当标题。

对企业来讲,政策一端是开口子,另一端摆着航道,必须一脚踩在政策线上,另一脚踩在市场上。

走错哪一步,别怪我不提醒你——掉沟里的是企业自身的利润和未来。

这一段,监管看似肃杀,也传递一个信息:技术进口不是随便来,那套“你给钱,我卖货”的逻辑,在国家安全面前挂不住。

你看着挺可怜,但这就是你活在国家间竞争里的尴尬:想挣钱就得接受条件。

条件不是你设的,是对方市场波动带来的风险。

还有一点,媒体声音开始做放大镜,安全性、技术成熟度、环保性这些话题,一下子成了热点讨论。

企业回应夹在两头:死扛还是配合

英伟达的态度很微妙,公开声明说芯片绝对没有后门,也不会允许任何人远程访问控制。

听上去像是坚决防守,细看细节,它其实也在为中方的监管要求留口子——话说得硬,行动得软。

在美国那边,它面对的是15%缴付和出口许可条件,这已经是摆在合同里的白纸黑字。

你要是不交,牌照就没了;你要是交了,利润就要缩水。

企业没法去和政府硬杠,那是自找死路。

在中国这边,它面对的是安全审查。这可不是发个公关稿就能过关的事。

要有检测报告,要能让监管部门验证,没有这些,你的货根本进不去市场。

两边夹击的情况下,企业该怎么走?只能是边回应,边调整方案。

英伟达还多次放风,说愿意配合中国方面的检测工作。

这个信号很关键,因为它传递给市场的意思是——它没打算放弃中国这个市场。

你想想,中国的AI训练、数据中心、高性能计算,这么大一个盘子,企业怎么可能松手?

但愿意配合不等于立刻能过关,安全审查是个流程,不是立刻给你一张纸就能出货。

对企业来说,时间拖长了就是成本增加。库存放在那里,资金占用、合同延迟,都会让它在财务报表上难看。

美国和中国的政策逻辑,在这里形成了某种奇怪的“同步”。

美国通过收取15%的方式直接从营收里分一块走,中国通过安全审查让企业,必须在技术和供应链上做调整。

两边的目标都不是让企业轻松赚钱,而是让它在规则里赚钱。

这就像两边同时按住你的肩膀,让你低着头走过一道门,姿势必须标准,速度必须可控。

我的判断,这个状态短时间内不会消失。

企业已经尝到“夹心饼干”的味道,未来还要在类似的局面下反复试探底线。

你说它死扛?那是笑话。

市场大,谁都不会轻易放弃,但它必须边走边看,随时应对两边的新动作。

市场与产业链:信任、价格和未来的重构

先说市场,消息出来的当天,半导体板块立刻承压,英伟达、AMD股价都有不同程度下滑。

这种反应很直接——投资者觉得利润空间被压缩,而且不确定性增加。

资本最怕不确定,这一下子就把风险溢价推高了。

对产业链来说,这不只是价格问题,15%缴付,加上可能出现的关税传导,成本到底由谁来消化?

是上游芯片厂商?是中游服务器制造商?还是最终的云计算和AI服务商?

很可能是多方共同承担,最后一部分成本还是会落到终端客户头上。

这会直接影响到项目预算和迭代速度。

大型科技公司可能还能消化,小型创业团队就未必。

一旦成本高到承受不了,就会转向替代方案,比如本地化芯片、国产替代,或者调整算力需求。

信任这一环,更是决定性因素。

中方已经明确要安全证明,这不是象征性的动作,而是建立起一个市场“准入门槛”。

你想进来,就得证明自己干净、可控。

这个门槛一旦树立起来,就不会轻易降低。

对企业来说,这既是挑战,也是市场稳定性的保障。

我个人认为,这件事会加快国产高端芯片的布局和落地速度。

不是因为有人喊口号,而是因为企业在权衡风险时,必须考虑供应安全。

当供应链可控性被提到战略高度,国产化就不再是“备胎”,而是必选项。

从长远看,中美在高端芯片领域的这种博弈会延续多年。

企业会继续在两边之间找生存空间,但规则会越来越细、门槛会越来越高。

市场不喜欢这种复杂环境,可偏偏它还得在里面跑。

你要说谁能笑到最后,那得看谁能在合规、技术、成本、信任之间找到最稳的平衡。

对普通人来说,这场看似遥远的博弈,其实就在影响你每天用的服务、产品和价格。

你可能感受不到芯片的15%分账,但你能感受到云服务涨价、AI功能订阅费增加。

这就是全球供应链的现实反馈——成本从来不会凭空消失,它只会转移。

找股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:低息配资开户”农场主迭戈摊开手掌说

- 下一篇:没有了